- VOL.014

- 2025.10.16 UP

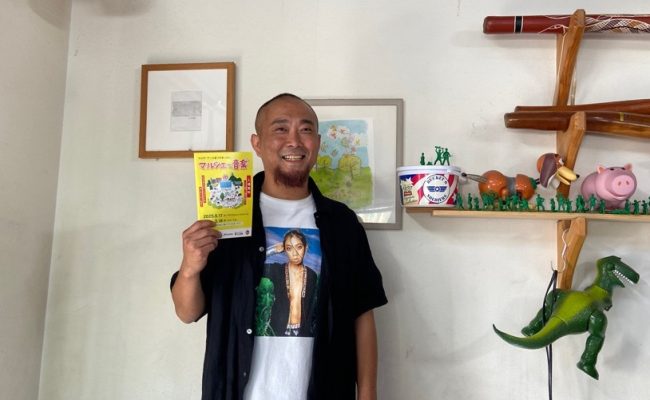

- 高岡大輔 さん

- ライヴ・アースまつやま代表

毎年5月に行われている野外音楽フェス「ライヴ・アースまつやま」。2025年は5月17日(土)、18日(日)に堀之内の城山公園で「マルシェと音楽」と題して18回目が行われました。楽しみながら環境について考えるイベントで、ステージのほか、飲食や雑貨、環境に関する展示など、ブースもさまざま。前夜祭のナイトマルシェから始まって、ステージ終演までフェスを満喫する人々で賑わっていました。

初開催は2008年。音楽や自然が好きな若者を中心とした実行委員会が主催となってイベントを実現しました。当時、若者だった筆者も最初の数年スタッフとして関わりましたが、毎年継続していくことは容易ではないはず。ですが、代表の高岡大輔さんは、18年間、闊達自在に楽しんでイベントを続けてきた印象です。そんな高岡さんにお話を伺いました。

インタビュアー:宮本舞

-

毎年恒例になったエコな野外音楽フェス、 どのように始まった?

2025年5月に開催されたライヴ・アースまつやま《18th》「マルシェと音楽」。踊ったり、芝生に座ったり、各々の楽しみ方でライブを満喫

2025年のポスター

―イベントを始めようと思ったきっかけは?

高岡:環境問題について関心を持っていた2006年頃、僕の大好きなアーティストのUAさんが「アースデイ東京」に出演すると聞いて、そこに参加したのがきっかけです。アースデイとは、地球のことを考えて行動する日。毎年4月22日に世界中でさまざまなイベントが行われています。「アースデイ東京」は、前後の土日に毎年、入場無料で代々木公園で開催されていて、エコ関連のブース、フードの出店やライブなどが行われています。

「アースデイ東京」で、UAさんに会いたかったのはもちろんですが、環境問題や社会のさまざまな課題について深く考えるきっかけになりました。驚いたのは、環境のことを考えるイベントに、若い人たちがめちゃくちゃたくさん来ていたことです。僕も刺激を受けて、こんなイベントを愛媛でもやりたいな。そこにUAさんを呼びたい…と考えるようになりました。

松山に帰ってすぐ、大手町のレコード店のモア・ミュージックのオーナーご夫妻に相談したら「いいやん!」といって、協力してくれそうないろんな人を紹介していただきました。―そこから、どのようにイベント開催に至ったのでしょうか?

高岡:今でこそ堀之内の城山公園では、さまざまなイベントが行われていますが、当時(2008年)、城山公園はまだ工事中でしたし、会場になりそうな場所もなくて、随分、探しました。最終的に現在の北条スポーツセンターがある場所で開催しました。

その頃ちょうど、全国的に道の駅が増えて、地産地消への取り組みが盛んになった時期でした。そんな背景もあって、道の駅 風早の郷 風和里の当時の駅長さんが手を挙げて協力してくださったんです。「環境を考える野外音楽イベントをしたい」と相談したら、風和里の上に、駐車場として使っていた場所があって「建設予定地だけど今年なら使える」と、駅長さんが中心となって「まずは1回目を開催しよう」と、調整してくださいました。

僕は、アーティストを招くこと、ブース出店者を集めることを中心に取り組みましたが、実現に至るまで、僕の見えないところでも、風和里の駅長さんや、北条地区のたくさんの方が動いてくださったと思います。会場整備のほか、テントは地元の小中学校からお借りしましたし、当日の救急部隊の手配や出店者のフォローなどさまざまなところで尽力いただきました。何よりライブにはステージがいりますよね。僕ら最初はミカン箱を集めて組んでステージ作ろうとしていたんです(笑)ですが、風和里の駅長さんが、音楽フェスなどでステージ設営をしている地元の業者さんを紹介してくださいました。有限会社北松工業さん、株式会社亀井工業さんが、主旨に賛同してボランティアで立派なステージを組んでくださって、ありがたいことに、今でもステージ協賛をしてくださっています。

ステージ設営の様子。設営業者さんの協賛によって毎年、音楽フェスのステージが設営される

―心強い協力ですね。1回目以降、堀之内で開催にされるようになるまではどのような経緯がありましたか?

高岡: 2回目(2009年)は、ちょうど松山市で『坂の上の雲』フィールドミュージアム構想が始まった頃で、松山城の本丸広場で開催することになりました。決まったものの「え?ステージの資材や出店ブースの荷物って、どうやって上にあげるん?」と、また新たな問題をクリアしながら開催しました。許可をたくさんとって、本丸広場まで運転して上がれる四駆の車を7・8台用意してくれる仲間がいて、荷物を積み替えて持って上がる大変な作業でした。 それから当初、有料イベントとして準備を進めていたのですが、松山城では観光客など一般のお客さんも来るので、有料イベントができないことが分かって!そのまま無料開催してけっこう赤字でした。急遽「募金箱持って走れ!」って用意しました(笑) でも、いいこともあって、ライブのゲストには、当初からの目標だった、UAさんが来てくださったんです。1年目にお呼びした、ゲストの朝崎郁恵さん(奄美島唄の唄者)はUAさんと繋がりのある方で。朝崎さんに、UAさんへのお手紙を渡していただくようにお願いして、実現しました。UAさんはちょうどお休み明けの一発目のLIVEだったらしく「ライヴ・アースまつやま」に出演してくださいました。当時は雨女って言われていて本番も雨でしたが、お客さんも県内外から大勢来てくれました。ロープウェイ利用者数は、当時過去最高だったそうです。

翌年3回目はついに堀之内で開催しました。2010年にできた堀之内の城山公園で開催するために、さまざまなコネクションを持つ大人たちが、全力を挙げて動いてくださいました。「ここで開催できますか?どうやってやるんですか?」って聞くところから始めました。僕らのイベントが城山公園完成後の最初のイベントだったようです。出店者の搬入の動線や駐車場確保なども一つずつ全部考えていきました。 当時は、まだ環境に関する取り組みも少なく「持続可能な社会って何ですか?」「有機食材って何?」などと聞かれて、僕は一つずつ説明していました。

-

フェスを楽しみながら考え、興味を持った人が 次の行動を起こすきっかけに

—環境に関するイベントとしてどんな取り組みをしているのでしょうか?

高岡:音響設備やブースなどで使う電力は、事前に出店ブースで使う機器の消費電力を計算して、電気自動車で賄っています。特別協賛いただいた愛媛日産自動車さんの協力で、今年は会場内の4カ所で電力を供給しました。これは災害時に、電気自動車を利用できることも考えています。 今はもう行っていませんが、初期の頃はステージ横で、みんなで自転車を漕いで、そこで発電した電力をライブの使用電力の一部として使う試みもやっていました。ごくわずかしか発電できないのですが、体感してもらうために色々な工夫をしました。

ブース出店者が使う電力を電気自動車から供給

フードや物販、展示、ワークショップなど県内外からの80以上の多彩なブースが出店

それからブースの出店内容にもルールがあります。あまり厳しくし過ぎると出店者さんも大変なので、ちょっと緩めですが、飲食は、食材の中に必ず地産地消の素材を使ってもらうようにお願いしています。できない場合は出店をお断りしているんです。 コロナ禍前までは、飲食ブースでは、マイ食器またはリユース食器のみでフードの提供をしていました。マイ食器持参かデポジットで借りた食器じゃないと買えない仕組みは、「アースデイ東京」でもやっていて、当時の僕も知らずに食器を持たずに行列に並んで、やっと自分の番が来ても買えなかった経験があります。ですが、食器を借りるために並ぶ事すらも、みんな面白がって並んでいた姿が印象的で、ライヴ・アースでも参考に取り組んでいました。 コロナ禍以降、リユース食器での提供はやめましたが、ペットボトルやプラスチック容器を使わず、出店者さんたちでゴミを回収していただくよう協力をお願いしています。ゴミ箱を設置していなくても、会場にはゴミがほとんど残っていないんです。 物販ブースなどは、愛媛の出店者さんに加え、半数ぐらいが県外からの出店で自然素材を使った日用品や雑貨など、いいものを出してくださっています。出店料も決して安くないのですが、県外のフェスなどイベントにもよく出店されている方たちが多くて、実際に松山を訪れて楽しんで出店してくださっています。 素敵なイベントにするために、僕自身、県外のイベントに出かけてアンテナを張っていますが、そこで素敵な出店者さんがいたら、「ライヴ・アースまつやま」のパンフレットを渡して出店の案内をしています。それからミュージシャンの方にばったり出会った時も「ライヴ・アースまつやま」を知ってもらえますしね。 あと会場には、竹を使ってボランティアのスタッフたちと手作りしたゲートやティピ、ドームテント、ブランコなどを設置していて、自然を感じてもらえると思います。

松山市内の山中にある自宅裏の竹林。竹を伐採して、PAブースや子どもたちが過ごせるおえかきテントの資材に活用されている

竹で作ったブランコは終日大人気。毎年、ブランコ待ちの行列ができる

—ステージでは環境についてどんな取り組みを?

高岡:ステージイベントには、今年(2025年)は体調不良で来られなかったのですが、初回からトークゲストとして環境活動家の田中優さんに来ていただいています。田中優さんは、環境、経済、平和などのさまざまなNGO活動に関わり、NPOバンクを作った方です。音楽家の小林 武史さん、Mr.Childrenの櫻井和寿さん、坂本龍一さんが設立した、ap bankの発足時から監事をされています。最初、僕は全く繋がりがなかったのですが、たまたま田中優さんが愛媛で講演されるのを知って聞きに行って、そこで「ライヴ・アースまつやまっていうイベントをやりたいんですが、ap bank fesみたいにトークゲストに来てください」ってお話したら「いいよ」って即答でした。 僕は田中優さんからは、世の中の仕組みや物事を、正面からだけじゃなくて色んな角度から見る見方を学んだと思います。分かりやすくお話ししてくださるのでトークライブは、興味を持って学ぶきっかけになると思います。

2024年の田中優さんと、高岡さんによるトークライブ

—そもそも環境問題に興味を持ったきっかけは?

高岡:2006年頃ですが、僕はあまり知らなかったのですが、当時、坂本龍一さんをはじめ有名なアーティストの人たちが反核活動をしていたんです。その活動を知っていくうちに、意識して知ろうとしないと全く知らない物事が、世の中にはたくさんあると実感しました。普通に生活をしているだけでは誰も教えてくれないし、僕らが知らないところで、報道されずに起きている出来事もあります。それで活動の場にも行ってみたのですが、僕が感じたのは、ただ反対をするのではなく、一人ひとりが世の中のことをもっと知り、自ら考える場が必要なんじゃないかということです。日々、何を考え、どう暮らしていくのか。反対するってあんまり好きじゃなくて、立場や視点によって何が正しいか、感じ方も人それぞれだと思います。 だから「ライヴ・アースまつやま」では、自分たちの暮らしにとって、どういうことをすればいいのか、環境のこと、戦争のこと、オーガニック、地産地消など、考えてもらうための情報を提供したいです。それらに興味を持った人が、自らそれを深めて、次の行動を選んでいけばいいと思っています。

—イベントを訪れて楽しむと同時に、世の中の仕組みやいろんなことを知れる場にもなっている?

高岡:そうそう、フラッと遊びに来て、そこで偶然、出会ったものやことをきっかけに社会の仕組みを知ったり考えたり…。もっと言えば地産地消のフードを食べて消費するだけでも、地域経済の活性化にもなりますしね。ただ楽しい場所なので、何も考えずに遊びに来てほしいです。 田中優さんが監事をしているap bankでは、ミュージシャンたちを呼んでbankバンドを組んでフェスをしています。田中優さんからap bankフェスを始めた理由を聞いたのですが、「音楽に興味がある人やコンサートに訪れる人たちは、最新の情報を仕入れようとするアンテナが立っている人が多い。そういう人たちは、発信する力もある。『今はこんなのが流行っているんだよ』という場にエコを取り込もうという意図があった」と話してくれました。音楽とエコを融合させたというのを聞いて、僕もそういう風にできたらいいなと思っています。

-

フェスは情報発信の場、継続して繰り返すことで 地球を思う取り組みを次世代に繋ぐ

これまでの歴代ポスターをすべて店の壁に掲示

—「ライヴ・アースまつやま」を実行委員会形式で18年も開催し続けてきて、大変だったのでは?

高岡:初めは若かったし「やりたい」っていう気持ちで突っ走っていましたね。最近は、1年中、準備しているわけではないです。イベントの継続はもちろん大変ですが、とにかく必要なんです、こういうのが。以前は、各地でもっとフェスが開催されていましたが、他でやっているイベントはだいたい5年位で終わってしまうケースが多いと聞きました。継続が難しいのは、ステージと音響のコストが高くて続かないというのが理由のひとつです。 でも僕らは、さまざまな方たちの協力を得て、5年以上続けてこられました。 UAさんは、ゲストとして2年目以降も2012年、2016年、2023年と何度も来てくださっているのですが、「こういう思いで続いているイベントは大切だから応援したい。」と、出演アーティストをたくさん紹介してくださっています。 さらに音響会社さんも、大型フェスなどでアーティストさんと仕事をされているエンジニアの方が毎年、大阪から破格で来てサポートしてくださっています。現地スタッフではできないミュージシャンとの細かいやり取りもしてくださっていて助かっています。ありがたいことに、今年のように地元ミュージシャン・パフォーマーのステージの時も来てくださっていて、出演する高校生など若いチームの出演者さんにとっても、プロ仕様のステージと音響の恵まれた環境でパフォーマンスができ、とてもいい経験になっていると思います。

—2024年から地元の出演者によるステージで「マルシェと音楽」という入場無料のイベントになりましたね?

高岡:実際、物価が上がっていますし、有料開催でアーティストさんを呼ぶと、いくらアーティストさんが賛同して出演料が無くなったとしても、交通費などの経費はそれなりにかかってきます。例えば3人のバンドだったら、帯同するスタッフが最低+2人、何組か呼ぶと、それだけですごい人数の経費がかかってきます。その分、入場チケット代をあげたとしてもね。一昨年の有料開催の時は3000円位でやってきましたが、それ以上、チケット代を値上げすると、もうそれはライヴ・アースじゃないと思うんです。普通のコンサートですよね。でも、またアーティストさんを呼んでも無料開催で成功させることが目標ですね。

2025年開催のステージで「アーティストさんに来ていただいても、無料開催できるように頑張ります。協力お願いします」と挨拶

—今、発信したいことは?

高岡:もう、夏場はこんなに暑くなってね。地球温暖化も進んで、手遅れなんじゃないかって思ってしまいますよ(笑)。それでも、発信し続けていくしかないんじゃないかなと、思います。オーガニックのものを食べたり、地産地消を大事にしたり…。 僕も18年やってきて思うのは、エコ活動にもブームみたいなのがあるんじゃないかな?今、日常に聞き慣れ過ぎてしまっているのか、「何で地産地消が必要なのですか」と改めて問われることもありますが、その都度「地域のものを買って地域にお金が巡ることで地域が潤ってね…」って、説明しています。 東日本大震災からも14年経ちましたし、戦後80年、わたしたちの暮らしを考え、地球の未来を大切にするためにも、繰り返しイベントを続けていくことに意味があると思います。若い世代に繋ぎながら考える場を繰り返し提供していきたいです。 来年(2026年)の開催については、年内までには、開催日を発表して、出店者を募集して、スポンサーを募る予定です。僕らは、実行委員会で、法人でもないので、応援してくださる人が少しでも増えてくれると嬉しいです。また、これまでイベントを続けて来られたのは、一緒にやってくれる仲間がいたからなので、少しでも賛同してくれる仲間が増えたらうれしいです。

(取材:2025年6月27日)

高岡大輔(たかおかだいすけ)

1980年松山市生まれ。

ライヴ・アースまつやま代表。美容師。

新田高校体育科卒業後、大阪の美容学校に進学。大阪で就職して美容師として働き、24歳で松山へUターン。美容師として開業。アースデイ東京に参加して感銘を受け、地元でのフェス開催を決意して、2007年に実行委員会を立ち上げる。26歳の時にライヴ・アースまつやまを初開催。空手、キックボクシングの選手の息子さんに帯同し活躍をサポートする父の顔も持つ。

BACK NUMBER

バックナンバー